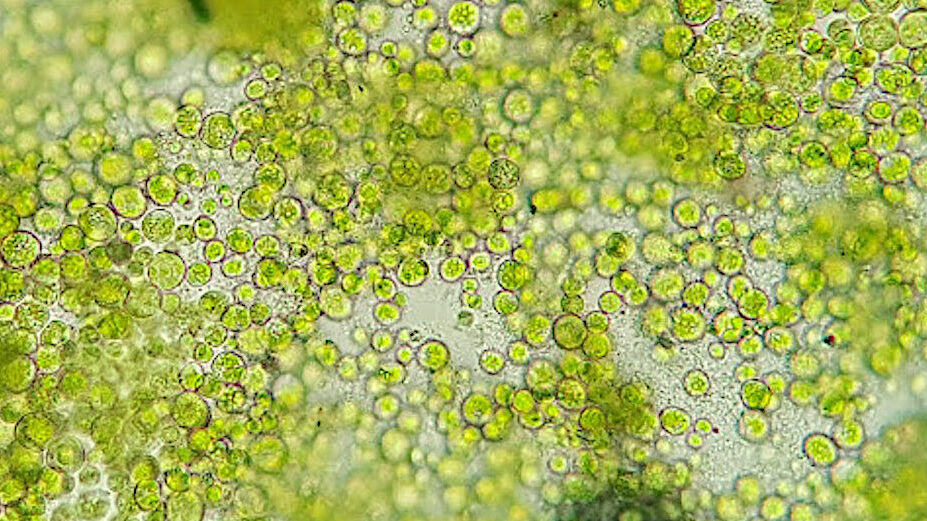

Cuando hablamos de «algas» a todo el mundo le viene a la memoria la imagen de las algas que nos encontramos en la playa, bien sea en los márgenes de la playa, flotando en el agua cuando nadamos en el mar, o las que vemos pegadas a las rocas azotadas por las olas en la costa. Pero las algas no solo viven en los mares, están mucho más extendidas de lo que pensamos. Un alga es una planta autótrofa (realiza la fotosíntesis) de morfología talofítica (no hay diferenciación tisular, es decir, no tiene raíz, tallo y hojas con vasos conductores), perfectamente adaptada a la vida acuática. Son algas las Cianofíceas (las plantas más primitivas que existen en la Tierra), las Pirrofíceas (las que forman el Fitoplancton), las Euglenofíceas (ya hemos hablado de ellas), las Feofíceas (las algas «pardas»), las Rodofíceas (las algas «rojas») y las Clorofíceas (las algas «verdes»).

Trebouxia vive de forma libre en sobre la superficie del suelo, en las fisuras de los troncos de los árboles, sobre las piedras… Necesita luz y agua para poder realizar la fotosíntesis, por eso, muere si no dispone de alguno de estos dos recursos. Lo que vamos a contar aquí es una adaptación del cuento «Historia de un Alga de Vida Libre o el Por Qué de la Independencia Femenina», de Mª del Carmen Molina Cobos, bióloga de la Universidad Complutense de Madrid:

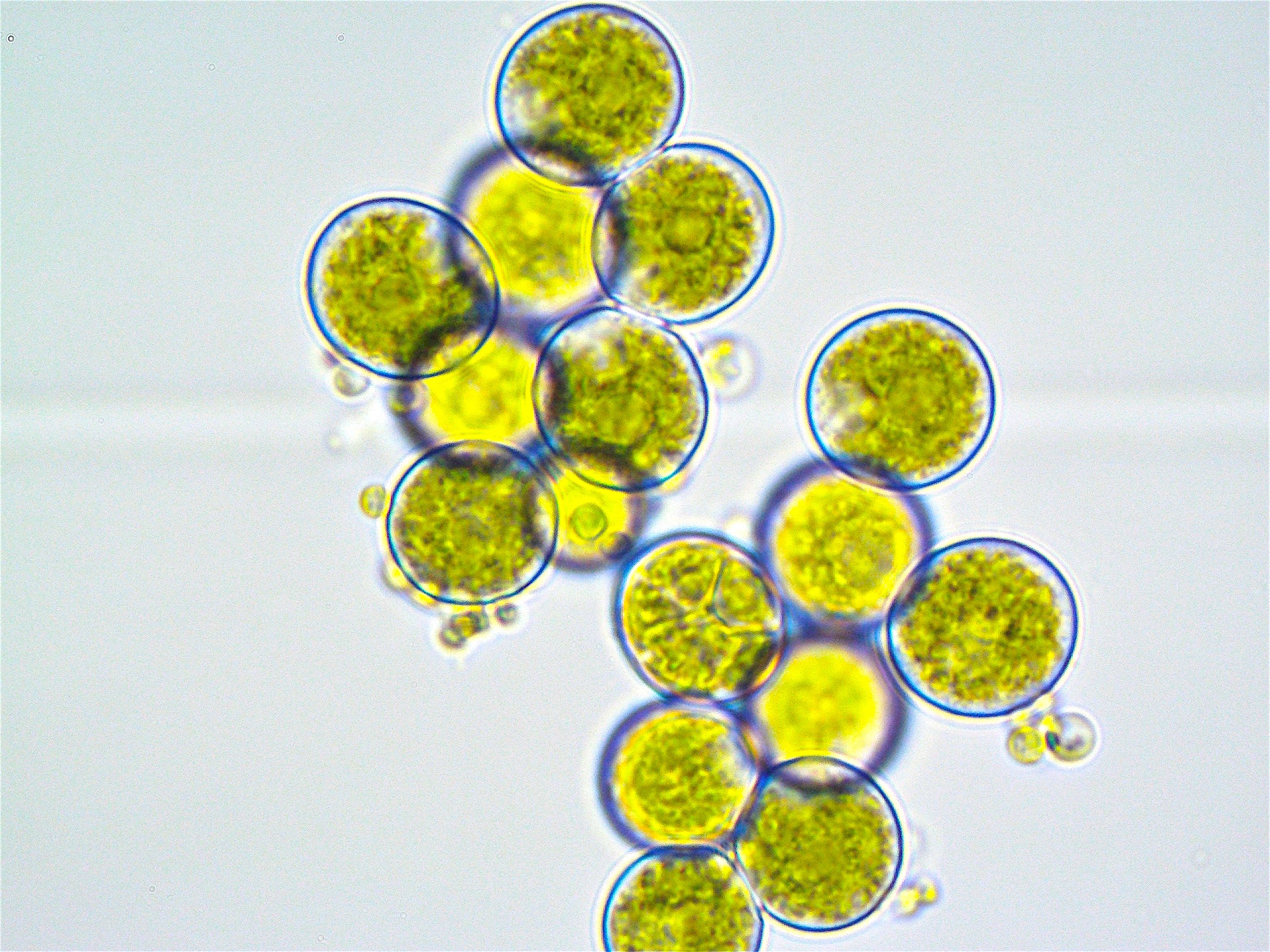

Trebouxia era un alga que se disponía a fotosintetizar cada vez que los rayos del sol la envolvían plenamente. Era un alga de vida libre que vivía inquieta porque carecía de sexualidad. Observaba a su alrededor cómo otros habitantes, incluso más pequeños que ella, se intercambiaban un misterioso material sin motivo aparente con la extraña peculiaridad de generar un nuevo individuo. Ella no podía intercambiar nada con nadie porque sencillamente era un alga asexual, lo único que podía hacer era dividirse sin más.

Había oído hablar de unos malvados Ascomicetes que miraban hambrientos a las algas como ella, a las que seducían con bonitos tejidos que las protegerían del sol radiante durante los días de calor y les proporcionarían un lecho de humedades permanentes. Había escuchado historias terribles sobre ellos, como que en realidad eran parásitos sin escrúpulos que se abalanzaban sobre ellas para aprisionarlas y no dejarlas libres nunca más; que les agujereaban su pared sin permiso e introducían una de esas prolongaciones sin más; que a partir de entonces ellos organizarían todas sus divisiones y sus movimientos. Y lo que es peor, aquello que a ella más le gustaba hacer, fotosintetizar, tendría que hacerlo para aquel envilecido hongo.

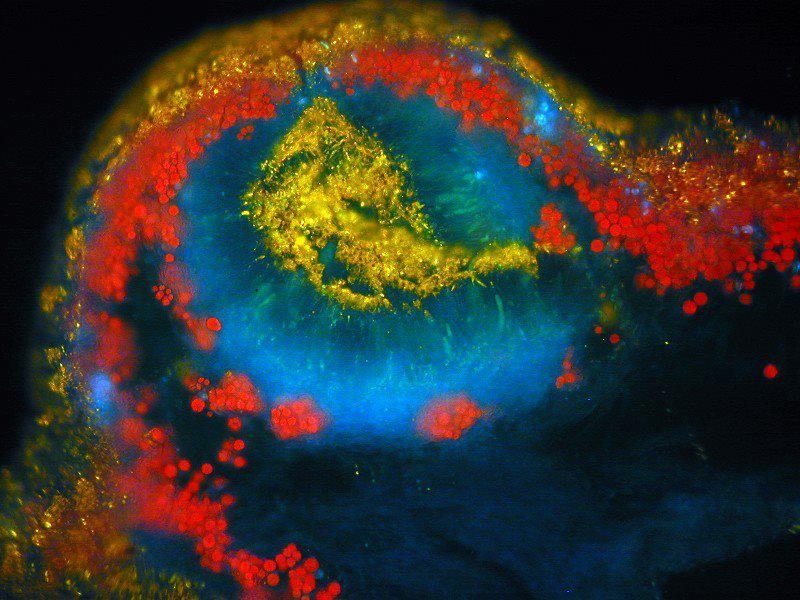

Pero algunas de sus compañeras que surgieron de su misma división se juntaron con algunos de esos hongos y observó cómo formaron un hermoso talo de bonitos colores que vivía muy cerca, en aquel mismo tronco. Mientras ella sufría el calor sofocante del sol y se moría de sed, sus compañeras fotosintetizaban alegremente bajo aquella hermosa sombrilla.

Un día especialmente duro para ella, se acercó sigilosamente uno de aquellos micelios para acariciarla con una de sus hifas: «¿Qué te ocurre, Trebouxia? Pareces deshidratada, si sigues ahí sola perecerás». «Ya sé lo que quieres de mi», respondió ella; «conozco tus intenciones». «Conmigo estarás bien Trebouxia, no te faltará de nada. Estarás con tus compañeras y todos juntos construiremos un hermoso talo y viviremos durante mucho tiempo. Lo único que tienes que hacer es darme unos pocos de esos hidratos de carbono que produces, nada más».

Por supuesto ella sabía que aquella unión funcionaba y en ese momento lo necesitaba más que nunca, de modo que se entregó a su pretendiente quien rápidamente la abrazó con sus hifas y la llevó junto a las demás. Bebió y bebió hasta saciarse y enseguida se puso a fotosintetizar. A partir de entonces Trebouxia vivió en el interior de aquel enorme liquen y nunca más volvió a sufrir las inclemencias del intenso calor y las terribles sequías que a punto estuvieron de acabar con su vida. Cada día observaba fascinada cómo crecía lentamente aquel micelio a su alrededor hasta que un día dos hifas que se habían entrelazado se intercambiaron algo entre ellas y juntas comenzaron a construir bonitos paquetes de esporas envueltos en papel de celofán que cuidadosamente fueron almacenando en el interior de unas enormes copas. Trebouxia se encontraba justo debajo de esos misteriosos saquitos y tenía mucha curiosidad por ver de cerca aquellas esporas tan hermosas. Pero las hifas que le abrazaban no le dejaron acercarse demasiado: «No puedes acercarte más, Trebouxia», le dijo el hongo. «Puedes verlas, pero no tocarlas». «¿Qué son?» preguntaba ella insistentemente. «Son mis esporas, Trebouxia». «Gracias a ti he podido criarlas y algún día saldrán volando y viajarán con el viento hasta caer en otro árbol. Una vez allí germinarán un pequeño micelio con la esperanza de encontrarse con algún alga como tú y convencerla para que juntos formen otro liquen como el nuestro».

Desde entonces Trebouxia vivió feliz durante muchísimos años junto a su hongo en interior de aquel hermoso liquen y nunca más volvió a sentirse inquieta por carecer de sexualidad.